|

Die zweiten 7 Wochen auf St. Lucia Teil 1 Tanzen Am Samstag, 25. April 09 fahre ich nach Castries. Ich will direkt am Fährhafen erkunden, ob es nicht doch eine Fähre nach Dominica gibt. Ich solle am Sonntag um 10 Uhr hier sein, rät mir ein Mitarbeiter.

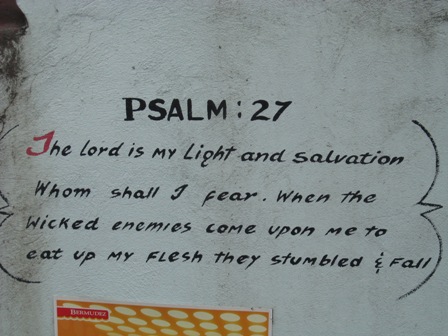

Am Rückweg vom Fährhafen macht sehr laute Musik auf ein Lokal aufmerksam. Auch ein auf die Fassade gemalter Psalmentext hält zum Innehalten an.

Dieser schrille Gegensatz und aufkommender Durst lenken meinen Schritt zum Lokal hin. Ich bereite mich innerlich auf den Missionierungsversuch einer Religionsgemeinschaft vor. Auf der Terrasse bewegt sich ein Mann nach den Rhythmen der Musik.

Ich tänzle heran und gebe meinen Trinkwunsch bekannt. Der Text von Psalm 23 ist unterhalb der Theke an die Wand gemalt.

Der Herr, in Gestalt einer kleinen schwarzen Kellnerin reicht mir dunkles Bier und öffnet mir die Flasche. Prost die Runde! Dann widmet sich der Herr wieder einem Säugling, auf dessen besondere Trinkbedürfnisse eingehend.

Colombo, ein anderer Gast, redet auf mich ein. Er habe er weder Großeltern noch Eltern je gekannt. Ich versuche ihm klar zu machen, dass er dann offenbar sehr geliebt werde vom Herrn, da dieser doch so gesorgt habe für ihn. Er stimmt ein in mein Gotteslob. Manchmal war ich gefasst, auf den erwarteten Missionierungsversuch – doch der dürfte an unser beider schlechtem Englisch gescheitert sein. Aber vom Gefühl sind wir uns einig gewesen: Das Leben ist lebenswert.

Wir umarmen uns. Dann gibt es ein gemeinsames Tanzen. Wie war das noch beim Bauchtanz – Hüfte links nach oben gekippt, dann rechts, schimi-schimi und so. Es wird richtig lustig. Die Schwester des Herrn, so klein von Wuchs wie der Herr, beginnt sich zu bewegen. Ich packe alle meine Erinnerungen an den Afro-Tanzkurs aus, mische dazu, was mir aus Freedance unter kommt. Super. Da geht die Post ab. Ich schicke mein Herz in alles, was sich bewegt an mir. Ich tanze der kleinen Schwester meinen Respekt und meine Wertschätzung, wir gehen in der Bewegung aufeinander ein, wir setzen Kontrapunkte – Authentik Moviement im Körper ersetzt mein Englisch im Kopf. Ich opfere ein paar EC zu Gunsten eines Drinks für den Jimmy. Er tanzt immer noch seinen Tanz auf der Terrasse. Ich mache einen Bummel in die Stadt Castries

Ganze Straßenzüge sind für die Kleinbusse der Sammel-Taxi vorgesehen. Es ist nirgends publik gemacht, wo die Taxis zu den einzelnen Orten abfahren. Das weiß man einfach.

Nun bin ich schon die zweiten vier Wochen hier auf St. Lucia. Daher muss ich morgen, Sonntag, wieder kurz ausreisen. Bei der Wiedereinreise beginnen neuerliche 4 Wochen Aufenthaltserlaubnis. Ob es diesmal, wie geplant, nach Dominica gehen wird, ist nicht sicher. Vor 10 Tagen hatte ich im Reisebüro die Auskunft bekommen, dass die Fähre an diesem Sonntag, dem 26. April bis Dominica fährt. Gestern war das im gleichen Büro nicht mehr so. Achselzucken und Hinweis auf den Computer des Fährunternehmens. Es gibt ein paar Eindrücke in den letzten Tagen, die ich nicht so gelassen hinnehme, als mir das lieb wäre. Ich bin gestern richtig schlechte Laune gewesen:

1) Keine Fähre nach Dominica! Ich muss an meine dunklen Gedanken denken, die ich zum kleinen Teil ins Tagebuch dieser Homepage gestellt habe, etwa die Latrinen-Fortsetzungsgeschichte, die Furcht vor dem schwarzen Mann und schließlich die Reportage vom Ort des Todes – den Schwefelquellen.

Was ist Ursache, was ist Folge? Hat mich mein Eintauchen ins schwarze Wasser, mein Hinschauen auf die Furcht vor dem Schwarzen, mein Blick in den gurgelnden Schlund der WC-Schale mich hineingezogen in die Depression, oder war die, versteckt schon vorhanden gewesene Depression, auslösend für die Lust des Schreibens solch nekrophilier Geschichten? Ist das Schreiben etwa ein vergeblicher Fluchtversuch gewesen, vor meinen eigenen Schatten? Einfach mal locker alles hinschreiben – und nun haben sie mich doch eingeholt? Sollte ich mich etwa freuen über meine Depression? Dieses ganze Psychologisieren kann ich inzwischen sein lassen. Wozu noch lange hinterher sudern – es sieht e schon Vieles wieder ganz anders aus. Vier Tage und Nächte auf Dominica Es gibt doch eine Fähre nach Dominica, mit nächtlichem Halt in Martinique. Die Fähre erreicht am Sonntag, 29.04.09 Fort de France auf Martinique. Ich lege diesmal etwas mehr Geld hin und steige im Hotel Caribb ab. Trotz der schon am Abend gesichteten obligaten Kakerlake war der Schlaf dadurch nicht beeinträchtigt. Sie befand sich diesmal – in der getrennt vom Schlafraum befindlichen – Nasszelle, wo ich ohnehin nicht zu schlafen gedachte. Auch Gesänge aus Nachbarräumen gab es diesmal nicht. Schlafstörende Geräusche kamen diesmal von der Straße in mein Zimmer. Es muss ein Rohrbruch gewesen sein, weshalb nachts um 11 ein unerhörtes Gehämmer und Gescharre auf der Straße anhebt. Es beginnt um 6 Uhr früh aufs Neue. Interessant. Frühstücken im Schanigarten. Sehr freundliches Service. Ich kann die Menschen hier erleben, wie sich begrüßen, mit Bussi Bussi – kaum zu sehen in St. Lucia. Der Mann am nächsten Tisch wird von Vorbeigehenden mit Handschlag gegrüßt, aber wirklich im Gehen! Man würde sich bei uns freundlich zunicken oder -winken. Wenn man einander die Hand reicht, dann bleibt man in Austria/Autriche selbstverständlich auch stehen und wechselt ein paar Sätze. Worin denken und fühlen Menschen anders, wenn sie solche Rituale haben? Oder umgekehrt, was tut das mit ihnen? Oder – was ist mit uns los ´die wir das anders machen. Am Montag gegen Mittag legt die Fähre ab. Ich sehe erstmals die Westküste nördlich von Fort de France

Der Montagne Pelée, höchster Berg von Martinique, ist genau so in Wolken verhüllt, wie vor 4 Wochen, als ich ihn bestiegen habe.

Bald ist Martinique an uns vorbei gezogen

Und Dominica kommt in Sichtweite

Auf Dominica leben 70000 Menschen. Hier wird amtlich englisch gesprochen, im Umgang untereinander das Kreol oder Patois, wie auf St. Lucia, wird mir gesagt. Es gilt wie dort der Ostkaribische Dollar EC (1 EC ist etwa 0,28 €). Hier landen wir in der Hauptstadt Roseau.

Das Ein- und Aus-Checken in die und aus der Fähre ist jedes Mal eine sehr aufwändige Angelegenheit. Aber ich habe ja Zeit. Gleich am Ausgang vor der Fährstation erwarten mich die Taxilenker. Ich flüchte in eine Bar, um was zu trinken, dann in ein Cafe, um was zu jausnen. Wieder auf der Straße treffe ich auf Nik. Er gehört zum Straßenbild von Roseau. Da treffe ich ihn immer wieder mal. Hier sitze ich mit ihm ein paar Tage später beim Abschiedsbier. In der tätlichen Auseinandersetzung mit zwei Dieben ist ihm die rechte Hand buchstäblich abhanden gekommen.

Ihm vertraue ich mich an bei der Suche nach einer billigen Unterkunft. Wir ziehen kreuz und quer durch Roseau. Selbstverständlich hat er Hunger und kein Geld. Außerdem hat er einen schmerzenden Zahn, den er sich ziehen lassen will. Das kostet 10 EC, erklärt er mit traurig schmerzgeplagtem Gesicht. Ich finde seine Schauspielkunst für gut und greife ihm ein wenig unter die Arme. Außerdem sind seine Dienste hilfreich und zielführend. Ich entscheide mich schließlich für Symes-Zee.

Blick von der Hotelveranda

Eigentlich hatte ich mit Symes-Zee vereinbart, dass er mir am Abend die hiesigen Regeln des Domino-Spieles zeigt, mit der Aussicht darauf, dass wir dann gemeinsam spielen. Ich bin aber zu müde und lege mich sehr bald aufs Bett. Man muss wissen, dass es beim Domino hierzulande sehr laut zugeht. Die Dominosteine sind knapp handbreit lang. Sie werden mit voller Kraft auf die Tischplatte geknallt. Das gehört einfach dazu. Irgendwann hat einer der Spieler keine Steine mehr. Er scheint mir der Gewinner zu sein, denn wenn um Geld gespielt wird, kassiert der. Das Knallen und das Rauschen des Mischens der Steine dringt bis in mein Zimmer. Dazu der Ton des unvermeidlich ständig laufenden TV. Entweder du spielst mit oder du ärgerst dich. Ich habe im Halbschlaf mitgespielt. Punkt Mitternacht war Schluss. Es war plötzlich so still, dass ich die Mücken singen hören konnte. Auch nicht gerade einschläfernd. Oder ist es mein Tinitus, aufgefrischt von dem Domino-Geknalle? Und die üblichen Insekten von draußen und die Hunde sind zu hören. Und manchmal die nahe Turmuhr. Die katholische Kirche:

. .

Im Hotel gibt es auch hier kein Frühstück. Ich finde ein paar Häuser weiter das Cornercafe Eine Amerikanerin führt es seit vielen Jahren. Sehr zu empfehlen. Selbstverständlich hat sie auch Internet-Kabelanschluss.

Sie sei auch führend im Fremdenverkehrs-Verband, heißt es. Dessen Fremdenführer- und Gäste-Fibel ist jedenfalls tadellos. Und auch das Frühstück bei ihr. Das Service, wenn sie nicht selbst serviert hat, empfand ich eher desinteressiert. Es ist wie in Kroatien. Mit wenigen Ausnahmen habe ich viel desinteressiertes Service erlebt, bei meinen Besuchen in Ein- bis Drei-Stern-Gaststätten in der Karibik. Hier, im COCO-Cafe, an der Waterline, das ging auch so einigermaßen:

Während ich bei der Amerikanerin frühstücke, schiebt sich ein großer Luxuskreuzer, die „Carnival“ ins Bild am Ende der Straße.

Nach ausgiebigem Frühstück im Cornercafe mache ich mich daher auf einen ausgedehnten Rundgang durch die kleine Hauptstadt. Hier pulsiert das Leben.

Viele Menschen gehen irgendwelchen Geschäften nach, viele Geschäfte, viele Cafes, Bars, Cuisines winzig klein. Ein Flickschuster sitzt am Gehsteig und näht altes Schuhwerk zusammen. Schüler, wie überall in der Karibik, in Uniform – ich finde das sehr hübsch und die Schüler scheinen sich wohl zu fühlen damit.

Kein Bekleidungswettbewerb bei Eltern und Kindern! Wär das was für uns?

Beim Kokosnussmann am Markt entdeckt mich mein Freund Nik. Er kommt schnell zur Sache: Mit dem Zahn, das sei kompliziert gewesen. Er habe noch zu einem anderen Doktor müssen. Das habe alles zusammen 40 Dollar gekostet. Und nun habe er wieder nichts zu essen kaufen können – und greift mit wirklich traurigem Gesicht auf seinen leeren Magen. Er belastet unsere Freundschaft mit weiteren 10 Ostkaribische Dollar. Man solle Bettlern nichts geben, heißt es in den dringenden Empfehlungen der Fremdenführer-Broschüre. Aber Nik ist für mich kei gewöhnlicher Bettler. Er ist auch ein guter Schauspieler. Ich betrachte es als Gage für ihn. Mit dem Sammel-Taxi zu den Trafalgar-Fällen Vom Ausstieg aus dem Bus sind es noch 10 Minuten zu Fuß durch den Regenwald. Es regnet heute hier. Ich habe anscheinend einen Führer an meiner Seite. Aber er ist ganz unaufdringlich. Wenn ich ihn was frage, weiß er gut Bescheid. Bleibe ich stehen, um was zu fotografieren, geht er weiter. An der Aussichtsplattform treffe ich ihn wieder. Er zeigt mir unten den Schwefelbach und warnt mich vor den glitschigen Steinen. Es sind zwei Wasserfälle, „Vater“und „Mutter“genannt.

Stürzendes Wasser ist immer wieder schön. Ich genieße das satte Grün, den Glanz des Regens im Schein der Sonne. Pflanzen wachsen auf den Bäumen, Moos, wo immer eine Fläche unbedeckt ist, knallrote Blüten und blasses Rosa von blühendem Springkraut.

Das Schwefelwasser hat gefühlte 33 Grad und ist nicht schwarz, nur etwas gelblich. Gelb sind auch die Steine des Bachbettes. Ich bleibe lange im warmen Tümpel. Dann wechsle ich in den kalten Bach nebenan und wieder zurück. Mit dem Ergebnis, dass ich am Abend ziemlich müde bin. Das geht auf den Kreislauf, mehr als ich dachte. Fahrt ins Carib Territory Dominica war wegen des besonders starken Widerstands der „Ureinwohner“ die letzte von Europäern kolonialisierte karibische Insel. Im Jahr 1763 übergaben die Franzosen die Insel an Großbrittanien, das sie 1805 zur Kolonie erklärte. (Zitat aus Wikipedia). Das mit den Ureinwohnern habe ich deshalb unter Anführungszeichen gesetzt, weil diese „Kariben“ damals erst ein paar Jahrhunderte hier gelebt haben. Von Süden kommend haben sie eine Insel nach der anderen in der Weise erobert, dass von den allerersten Bewohnern, den friedliebenden Arawaks, kaum ein Mann überlebt hat. Die Frauen hatten in diesem Feldzug möglicherweise die besseren Karten. So was beeindruckt mich. Daher liebäugle ich schon lange, das Reservat jener Menschen zu besuchen, die die Insel zwischen 1400 und 1700 kontrolliert haben. Das Territorium hat eine Fläche von 3700 acres, d. s. knapp 16 km². Es liegt im Nordosten der Insel. Dorthin hatten sich die Kariben zurückgezogen, nachdem die, die Insel erobernden Franzosen und Engländer begonnen hatten, sie ohne viel Federlesens zu töten. Für die Versklavung seien sie unbrauchbar gewesen, denn die Kariben seien lieber gestorben, als sich versklaven zu lassen, heißt es. So was löst bei mir Bewunderung aus – ein Grund mehr, um ins Reservat zu fahren. Jede Sammeltaxi-Linie hat einen anderen Abfahrtsort. Den muss man sich erfragen. Ich finde ihn beim Markt. Ja, ich sei hier richtig. Der Fahrer, er heißt Francis, bietet mir den besten Platz an, vorne neben ihm. Wie immer, es zieht sich hin, ehe der Bus sich Kurs nach Nordwest aufnimmt. Bei der nächsten Ecke, einer Tierfutterhandlung werden 16 Säcke zugeladen. An anderer Stelle kommen ein paar Pakete dazu, an der Tankstelle Diesel in einen Kanister und Luft in die eigenen Reifen. Dann beginnt die Fahrt über die Berge und durch den Regenwald. Ich genieße da das viele Grün in allen seinen Abstufungen. Ein unwirklich helles Grün haben die Farne, die an den Hängen sprießen. Ich hätte gleich beim Eintritt ins Refugium aussteigen können, um mich im dafür eingerichteten Museum anschaulich zu informieren. Ich habe das ehrlich gesagt übersehen. Ich lass mich vom Busfahrer bis ans andere Ende bringen. Neben der Straße stehen immer wieder Häuser. Ich sehe, wie die Menschen hier wohnen und wie sie dem Tagwerk nachgehen. Ich hoffte an irgendeinem Stand einen kleinen Imbiss zu bekommen und was zu trinken. Und mich dann ein wenig umzuschauen. Aber das gibt es hier nicht. Der Busfahrer erkennt meine Verlegenheit und ruft seine Frau an. Fünf Minuten später hält er vor seinem Haus. Ich darf eintreten. Man reicht mir weißes Gebäck mit was drinnen. Dazu Grapefruchtsaft und schließlich zwei sehr gute kleine Mango. Ich erzähle ein wenig was von mir. An der Wand gibt es ein buntes Bild mit dem Text:

Love your love, Schon hält draußen der „Boss“. Er macht die letzte Fahrt von hier nach Roseau. Ich hinterlasse einig Ostkaribische Dollars, steige ein und fahre heimwärts. Die Route ist ein wenig anders – aber wieder üppiger Regenwald, dazu der Regen. Ich habe einen scheuen Blick ins Rückzugsgebiet der Kariben geworfen, kein einziges Foto gemacht. Meine Gesprächspartner sind die beiden Busfahrer gewesen und die Frau des Francis. Keine Sensation, kein Abenteuer, keine Schwefelquelle --- nur ein wenig hinschauen. Es wird eng mit Zeit und Geld Der letzte Tag in Roseau auf Dominica beginnt recht ungewöhnlich. Live-Musik im Geschoß unter mir bis zwei in der Nacht. Weil um 10:15 die Fähre geht, 90 Minuten vorher (08:45) der Check-in beginnt, ich noch das Hotel zahlen muss, im Cornercafe gepflegt frühstücken und anschließend dort ins Internet schauen möchte, werde ich sehr früh wach. Beide Handys zeigen mir, es ist ja erst halb sieben. Um halb acht klopft der Wirt an die Tür, weil ich mit ihm die Zahlung der Hotelrechnung zur frühen Stunde vereinbart habe. Die Überraschung ist groß, denn nicht 40 EC (Ostkaribische Dollar) sondern 40 US$ kostet die Nacht. Mir fehlen 240 EC. Ich eile zum Bankomaten. Es ist 8 Uhr. Der muss erst befüllt werden. Um 08:10 meldet er, es geht – doch es geht nicht. Ich eile zur nächsten Bank, schiebe meine Karte in den Schlitz – es war der falsche. Und die Karte ist weg. Ich eile in die Bank, sage dem Watchman mein Missgeschick. Er fragt nach meinem Reisepass und spricht mit einer Frau hinter dem Schalter. Die heißt mich setzen und warten. Ich sei in Eile, flehe ich. Ein strafender Blick – ich hätte zu warten. In den Banken in der Karibik habe ich immer nur Warteschlangen gesehen. Auch hier Schlangen vor jedem Schalter. In Castries hat das Wechseln von 105 Euro geschlagene 10 Minuten exklusiv für mich am Schalter gebraucht. Die , übrigens sehr freundliche Beamtete wollte alles Erdenkliche wissen von mir, um sicher zu sein, dass ich die Euros rechtmäßig in meinen Besitz gebracht habe. Es ist inzwischen 08:30. In 15 Minuten wird das Einchecken bei der Fähre beginnen. Noch bin ich ruhig, denn ich muss ja nicht der Erste sein beim Einchecken. In der Bank herrscht so was wie heilige Stille. Die Leute sprechen mit gedämpfter Stimme. Die Menschen hinter den Schaltern haben keine Eile. Sie machen ihre Arbeit selbstbewusst und gewissenhaft. Das sieht man ihnen an. In Türnähe stehen Sicherheitsbeamte und haben alles im Blick. An 8 Schaltern stehen je 10 Leute Schlange. Ich habe Zeit, darüber nachzudenken, warum sich die Leute das bieten lassen. Unter 10 Minuten steht da niemand Schlange. Diese Ehrfurcht vor dem Geld ist ganz und gar nicht zu beobachten, wenn die Einheimischen Geldscheine anfassen. Die stopfen sie einfach irgendwie in irgendwelche Taschen. Zernudelt, holen sie es von dort wieder heraus.

In die Hand legen sie dir den Schein so halbwegs aufgefaltet in Form einer Schüssel. In der Schüssel liegen dann die Münzen. Du kannst dir dann das Ganze irgendwie nehmen – am besten mit der ganzen Hand alles erfassen und irgendwie in eigene Taschen stopfen. Die einzige Stelle, wo du unzernudelte Scheine bekommst, ist der Bankomat – wenn überhaupt! Die Frau, die ihren Platz hinter meinem Schalter hat, bleibt verschwunden. Bleib ruhig, Volkmar, sage ich zu mir. Es ändert nichts, wenn du herumwetzt. Am unvermeidlichen Fernsehschirm wird Cricket gezeigt – in Zeitlupe. Wie die Bankbeamten! Es ist 08:45. Unvemittelt erscheint die Frau hinterm Schalter - und reicht mir meine Bankomatkarte. Ich mache Jubelschrei und –luftsprung. Ich hatte nicht mitbekommen, dass sie mein Problem mitbekommen hatte und an dessen Lösung eine Viertelstunde gearbeitet hat. Ich eile nach draußen. Der falsche Schlitz ist inzwischen verklebt. Und in den richtigen schieben – ich habe nicht den Mut dazu. Es ist ja erst 08:50, da eile ich lieber zur ersten Bank, wo ich schon früher erfolgreich Geld gezogen habe. Leider, der Automat ist vorübergehend außer Funktion. Zurück zur zweiten Bank. Ich nehme allen Mut zusammen und schiebe ein, Code eintippen, Betrag eintippen, warten. „Thank you for visit us“ höhnt der Lautsprecher, denn Geld kommt keines. Zweiter Versuch. Diesmal bekomme ich zu lesen, die Karte sei invalid. Ich suche die dritte Bank. Es hat doch noch eine gegeben! Ich finde sie nicht. Zurück ins Hotel. Symes erklärt mir den Weg. Um 09:25 bin ich bei der Scotiabank. Hier gewinne ich konkretere Hinweise auf die Invalidität meine Plastikkarte: dirty magnet... lese ich. Ich nehme Speichel zur Hand, um dessen hohe Reinigungskraft meine Mutter immer schon gewusst hat. Ich war schon froh, wenn sie wenigstens mit meiner eigenen Spucke und nicht der ihren, mir das Gesicht gesäubert hat. Hopp oder Tropp. Ich kann es der Karte nicht ersparen. Ich reinige was die Spucke hergibt, bzw. sich nimmt. Es reicht nicht! Kein Geld. Symes gibt mir seine Kontonummer. Er muss mir vertrauen. Es ist 09:45. In einer halben Stunde geht die Fähre. An einem der vielen Standln kaufe ich im Vorbeigehen zwei Fischlaibchen und Wasser. Nun steht meinem Einchecken wirklich nichts mehr im Wege. So ein Glück – was hätte noch alles schief gehen können! Die Fähre hat übrigens eine halbe Stunde Verspätung. Ich kann in aller Ruhe meine Fischlaibchen verzehren, dazu noch Kaffee und Kuchen mir von einer diesmal sehr freundlichen Kaffeesiederin auftischen lassen. Wirklich Schaden hat nur der einarmige arme Nik. Natürlich hat er mich auch tags zuvor wieder aufgespürt in der Stadt. Ich kenne sein Schauspiel inzwischen zur Genüge und beginne ihn knapp zu halten. Er möge am nächsten Tag um 09:15 zur Fähre kommen, da hätte ich wieder Geld für ihn, hatte ich versucht Zeit zu gewinnen. Nik war nicht mehr da. Das tut mir sehr leid für ihn. Ich werde dem Symes 5 EC mehr anweisen. Ich werde ihm vertrauen müssen, dass er es dem, bei Gastronomen nicht sehr angesehenen, cleveren Bettler weitergibt. Während der Überfahrt dürfte sich die Reinigungskraft meines Speichels verbessert haben. Wieder in Castries ist der zweite Versuch geldbringend gewesen. Das war bei der RBC Bank. Die kommt auf meine Homepage! Freunde räumen meine Wohnung in Österreich Die Fähre von Dominica nach St. Lucia macht kurzen Halt in Martinique. Hier ist EU und mein österreichisches Handy telofoniert hier billiger. Ich rufe meinen Freund an: Ja, nächste Woche kann ich einräumen in sein Lager. Ich sitze zwei Tage am PC. Erst schreibe ich etwa 25 Freunde an. Mit den vertrautesten lege ich den Tag des ersten Einsatzes fest. Inzwischen kommen viele Zusagen herein – mehr als genug für die erste Etappe. Die Sache ist insoferne einfach, weil ich meine Wohnung untervermietet habe, und mein zuvor schon reduzierter Hausrat ist halbwegs verpackt und gesammelt in zwei Kellern gelagert. Von dort muss alles in den Lagerraum meines Freundes geschafft werden. Es berührt und bewegt mich die Tatsache, dass sich spontan 16 Freundinnen und Freunde melden, die mich spüren lassen, es sei in Ordnung, wenn ich im Flusse – gemeint ist freilich auch am Meer – meiner Reise bliebe und ihnen mein Übersiedeln überließe! Am Freitag, dem 8. Mai um 4 Uhr früh (UTC-4) greif ich zum Handy. Mein Bruder – seine Uhr zeigt 10 - meldet sich vom Tatort. Alles sei angelaufen. Man sei beim 2. Frühstück angelangt und verzehre soeben den Kuchen, mit dem meine Tochter Hedwig den Umzug subventioniert hat. Ich leg mich wieder hin. Um 10 Uhr, nach meinem persönlichen Frühstück, lade ich mir die Mails herunter – Maria schreibt, alles sei gelaufen. Weitere Vollzugsmeldungen zur ersten Etappe folgen im Laufe des karibischen Nachmittages.

Ich räume meine Wohnung in Bonne Terre und ziehe in den Süden von St. Lucia Zwei Tage später packe ich hier Koffer und Rucksack und fahre in den Süden der Insel zur Balenbouche Estate. Dieses Anwesen führt auch die Zusatzbezeichnung „Heritage“ – Kulturerbe. Unter dieser Bezeichnung gibt es auf St. Lucia einige Orte, die wegen ihrer Geschichte gepflegt werden und für Touristen wie für Einheimische von Interesse sind. www.balenbouche.com liegt an der Straße von Vieux Fort im Süden der Insel nach Soufriere im Westen, einige km nach Laborie. Es dämmert schon, als mich das Sammeltaxi in Balenbouche absetzt. Verena führt mich in mein Wohnhaus de nächsten 5 Wochen. Abendessen mit Uta und Verena auf der Veranda des Haupthauses.

Die beiden sind Mutter und Tochter. Gemeinsam mit der jüngeren Tochter Anitanja verwalten und managen sie das Balenbouche. Es ist ihr Familienbesitz seit drei Jahrzehnten.

Ich ziehe mich bald zurück und genieße mein einsames Haus.

– Arme ausgebreitet, langsam nach oben bringen, bücken bis die Hände den Boden berühren, spüren wie da was nachlässt und es zulässt, dass ich noch ein wenig tiefer zum Boden sinke. Ich lass mich einfach hängen, und genieße das. Und so mache ich das gesamte Programm durch.

Meine Arbeit am ersten Tag: Das Laub unter den Mango-Bäumen zusammenrechen, die Mangos einsammeln. Es beschäftigt mich 5 Stunden lang. Zwischendurch mehrmals duschen, einen Schluck gekühltes Kokosnuss-Wasser trinken und ein paar Mangos essen. Abendessen wieder in der gleichen Gesellschaft wie am Vortag. |