Die zweiten 7 Wochen auf

St.Lucia

Teil 2

Ein guter Tag beginnt mit einer Mango

- das war schon auf Gran Canaria so.

Meine fixe Arbeit am Morgen ist es, die nächtens und tags

zuvor herunter gefallenen Mangos einzusammeln. Davon bringe ich

dann einen großen Kübel in die Küche –

wirklich eine schöne Arbeit. Die wissen gar nicht, wohin

mit den vielen Mangos. Ich biete freilich Unterstützung, aber mehr

als acht Stück am Tag vermag ich nicht zu verdrücken.

Was zu

weich ist bekommen die Kühe.

Tiere auf Balenbouche: http://www.myvideo.at/watch/6625533 Tiere auf Balenbouche: http://www.myvideo.at/watch/6625533

Eine Treppe mit Stufen aus Grashalmen

Ich bin Volonteur auf Balenbouche. Die Arbeit muss mir

selber suchen. Es gibt zwei lange Stiegen hinunter zum Mühlrad der

aufgelassenen Zuckerfabrik.

Die Stufen sind aus dickem Bambus gemacht. Das hält ein paar

Jahre – und die sind jetzt gerade vorbei. Ich fälle ein paar lange

Bambus-Stecken und mache daraus die neuen Stufen.

Bambus ist ein Gras. Es wächst in Büscheln von ein, zwei

Metern Durchmessern. Hoch werden die Halme hier so 10 bis 20

Meter. Die dickeren Halme kommen auf 8 bis 10 cm im Durchmesser.

Wenn der Wind in die Bambus-Büscheln weht, und die Stangen

aneinander schlagen, dann gibt das laute Klänge. Die Idee, daraus

Musikinstrumente zu bauen, ist nicht zu überhören.

Balenbouche ist von 1770 bis 1940 eine

Zuckerrohrplantage gewesen.

Das

Zuckerrohr wurde vor Ort verarbeitet zu Zucker. 1840 ist das große

Wasserrad investiert worden.

Ich nehme an, dass es das Kanalsystem für das Oberwasser neu

dimensioniert werden musste und jene Gebäude gebaut wurden, deren

Reste noch zu sehen sind. Auch der Oberteil einer Destille und

viele andere Maschinenteile stammen wohl aus der Investition von

1840 Das sind die Spuren:

Teil einer Destille für Ölgewinnung und für Rum.

Altes Gemäuer

Große Behälter aus Kupfer und aus Gusseisen

Reste des

Kanalsystems, das zur Versorgung des Wasserrades benötigt wurde,

speisen nun einige Zierteiche:

Im vorigen Jahrhundert hat in Europa die Zuckerrübe an

Bedeutung gewonnen. Dadurch ist der Preis des Zuckers in der

Karibik verfallen. Arbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Damit

wird jener Sabotageakt in Verbindung gebracht, der 1940 das

Mühlrad zum Stehen gebracht hat. Die Situation der Arbeiter war

damit endgültig besiegelt. Inzwischen ist Gras über die Sache

gewachsen:

Das Rad hat einen Durchmesser von 25 Fuß, also etwa 7

Meter. Was das an Willenskräften bedurft hatte, so eine Anlage,

fern von England zu planen, die Einzelteile zu produzieren, zu

verschiffen, bis hierher zu transportieren, zusammenzubauen und

schließlich in Betrieb zu setzen!

Dieser Baum konnte an dieser Stelle erst nach der

Stilllegung der Zuckerfabrik gewachsen sein und somit ist er noch

keine 70 Jahre alt. Hohe, schmale Wurzeln verlaufen an der

Oberfläche des steinigen Bodens und von Mauerresten:

Und hier noch ein interessanter Baum, der Calabash-Baum.

Seine Frucht ist nicht essbar, doch die äußerste Hülle gibt schöne

und brauchbare Schalen:

Wie das mit Zuckerrohr vorbei war, hat man auf Balenbouche

andere Früchte angebaut und produziert: Zitronen, Bananen, Ingwer

Pfeffer, Kaffee, Kakao, Tabak, Baumwolle und Kokosnüsse . 1970 hat

Erik Lawaetz Balenbouche erworben. Das ist der Schwiegervater und

Großvater von den jetzigen Betreibern, Uta und ihre Töchter Verena

und Anitanja.

Heute gibt es hier auf 75 acreas, das sind 30

ha, die Landwirtschaft:

Rinder und Reitpferde

einen größeren Kräutergarten und Kokospalmen

Mango und Papaya. An eine eigenständige Bio-Gärtnerei ist

Land verpachtet. 1990 wurde begonnen, frühere Personalgebäude in

Gästehäuser umzubauen. Heute gibt es 4 Gästehäuser mit insgesamt

15 Betten

In diesem Haus sind früher Baumwolle, später Kokosnüsse

gelagert worden. Es ist heute der Gruppenraum, wo zum Beispiel

Yoga gemacht wird.

Gäste aus allen Hotels der Insel werden mit Autobussen zu

den Sehenswürdigkeiten gefahren, so auch nach Balenbouche. Sie

genießen den wild-natürlichen, gepflegten Park, schauen hinunter

aufs Wasserrad, werfen vielleicht einen Blick in eines der

Gästehäuschen.

Uta erzählt ihnen die Geschichte dieser „Heritage“,

womit Kulturerbe gemeint ist. Zum Schluss gibt es noch ein Glas

Mangosaft für jeden Besucher.

Die Hauptsaison in den Gästehäusern ist von Oktober bis

Anfang Mai. Das ist jene Zeit, wo es in USA, Kanada und UK kalt

ist. Die Regenzeit und die Zeit der Hurrikans beginnt im Juni und

endet im Oktober. Da sind in Balenbouche Volonteure willkommen –

weshalb ich hier sein kann. Es kommen auch im Sommer immer wieder

mal Gäste. Ich denke, da gibt es dann Nachsaison-Preise.

Hier werden gerne Hochzeiten gefeiert. Auf Wunsch kommen Priester

oder Pastoren ins Haus. Noch im Juni werden hier ein aus

Martinique stammendes Paar Hochzeitsfest halten. Man erwartet 400

Gäste. Dazu wird es ein eigenes Zelt geben. An der Verkabelung für

die Beleuchtung des Parks, der Gebäude und der Bäume arbeiten wir

derzeit.

Die Menschen auf Balenbouche

Drei Männer arbeiten außer Haus. Hier ist Mumu, beschäftigt mit

dem Herauskratzen von Kokosflocken.

Er ist der, der auf Palmen klettert, um Kokosnüsse zu pflücken.

Baban sehe ich viel im Garten arbeiten. Immer hat er einen

breitkrempigen Strohhut auf.

Zum Fototermin habe ich ihn gebeten, ihn abzunehmen.

Uta schätzt den Baban sehr. Er ist ihr seit vielen Jahren ein

treuer, selbstbewusster, loyaler Helfer, erzählt sie mir. Baban

habe ein wunderschön gepflegtes Häuschen. Seit einigen Jahren sei

er Witwer. Er besitzt einige Kühe. Die laufen mit in der Herde auf

den Weiden von Balenbouche. Baban wird im August 69. Fast jeden

Tag arbeitet er seine 8 Stunden.

Wenn mit der Motorsense

gemäht wird, dann ist es meist der Oliver

Es gibt zwei Frauen. Die sind für die Sauberkeit in den

Gästehäusern, im Haupthaus und in der Küche zuständig.

Hier

sitzt die Familie Lawaetz mit Gästen beim Spätstück:

von links: Viki, ein Gast aus Kanada/Trinidad, sie verdeckt

ihren Ehemann; dann Uta Lawaetz, Tochter Verena Lawaetz, ein

Mädchen aus dem Freundeskreis der Familie, Tochter Anitanja

Lawaetz.

Von rechts: der zuvor verdeckte Ehemann Mike, dann wieder

die Viki, ich/Volkmar, ein Freund des Hauses mit kleiner Tochter

und Verena.

Anitanja, die jüngere Tochter von Uta veredelt die

Kokosflocken zu Massageöl. Die Flocken werden mit Wasser versetzt

und fermentiert. Nach einigen Tagen ist das Öl heraußen aus den

Flocken und hat sich abgetrennt vom Wasser. Anitanja massiert

selbst damit und verwöhnt Gäste, die das möchten. Zu einer ihrer

Arbeit zählt das Herstellen von Schmuckketten.

Ich sehe Verena die Besucher im Gelände herumführen, beim

Kochen, Servieren und viel am Computer. Sie überarbeitet soeben

den Internetauftritt

www.balenbouche.com

Uta kommt aus Deutschland. Ihre

Schulzeit hat sie in Tirol verbracht. Sie hat ursprünglich

Schreinerei gelernt, sich dann zur Innenarchitektin weiter

gebildet und als solche gearbeitet. Sie hat Balenbouche zu dem

gestaltet, was es heute ist. Anfang der 90er Jahre kommen erstmals

Gäste. Sie beziehen frühere, dafür umgebaute Personalhäuser.

Bei Uta laufen alle Informationen zusammen und sie verteilt

die Arbeit – oder macht sie selbst: Kochen, servieren, reparieren,

Holz bearbeiten, Stöckelpflastersteine setzen, Gräben ziehen,

Elektroinstallationen, Machete schleifen ----.

Wie kommt man an die Kokosnüsse auf den Palmen heran?

Der Mumu klettert wie ein Affe hinauf, verrät mir Uta.

Das, worum es bei den Kokosnüssen hier geht, ist das Wasser in der

noch grünen Frucht. Es ist völlig keimfrei. Man könnte es sich

direkt ins Blut spritzen. Den Versuch unterlasse ich, denn gerne

führe ich diese klare, nur leicht süßliche Flüssigkeit über meine

Geschmackszellen im Mund in den Körper. Ebenso unaufdringlich

wohlschmeckend ist das zarte, weiße Fruchtfleisch. Bei jüngeren

Früchten ist es noch gelee-artig, daher wird es „jelly“ genannt.

Erwischt man eine schon sehr reife Nuss, dann wird es hart zum

Beißen.

Mumu ist taubstumm. „Die Menschen hier sind nicht

freundlich zu den Behinderten. Hier auf Balenboushe ist er

beschützt. Darum kommt er auch immer wieder gerne. Er hat ein

gutes Herz“, sagt Uta. Die Verständigung mit ihm ist ziemlich

klar. Daumen nach oben heißt „Ja“, den Kopf schräg in die linke

Hand gelegt, Augen geschlossen, heißt „morgen“.

Uta hat bei

ihm eine Kokosnuss bestellt für mich. Er überrascht mich damit,

als ich verschwitzt und ziemlich durstig die Stufen der Treppe

erneuere, die zur Mühle hinunter führt. Mit der Machete schlägt er

kleine, kalottenartige Stücke von der äußeren Hülle der Nuss ab.

Zuletzt macht er ein Loch – und ich darf den Mund ansetzen zum

Trinken. Ich reiche ihm die leer getrunkene Nuss. Mumu schlägt sie

mit zwei kräftigen Hieben entzwei, dann wird noch ein Löffel

abgehackt. Ich schlürfe das weiße, zarte Fruchtfleisch ein. Mit

beiden Daumen nach oben, gebärde ich mich begeistert. Linker

Zeigefinger auf ihn gerichtet, Kopf leicht schräg, fragende Augen,

mit den Fingern der rechten Hand krabble ich einen imaginären

Palmenstamm hinauf. Er nickt heftig. Ich neige meinen Kopf auf die

andere Seite, hol meinen imaginären Fotoapparat hervor und knipse

ab. Meine Augen sind fragend-bittend. Mumu stimmt mit beiden

Daumen zu! Dann Kopf zur Seite in die Hand gelegt, Augen zu. Ich

bestätige, dass ich ihn verstanden habe und forme mit den Lippen

ein deutliches „Tomorrow“. Mumu zeigt mit einem Daumen nach oben –

abgemacht.

Früh am Morgen steht Mumu da. Ich knipse fragend.

Mumu nickt und richtet den Daumen nach oben. Alles klar für den

Fototermin! Mumu umklammert den Stamm nicht, wie wir das beim

Maibaumkraxeln tun. Seinen Rumpf stemmt er mit den Beinen weg vom

Stamm, die Arme sind auf Zug. Wie die Artisten im Zirkus „Afrika –

Afrika“. Schritt um Schritt und schon verschwindet er oben im

Schopf der Palme. Sieben Nüsse fallen zu Boden. Dann kommt Mumu

wieder zum Vorschein. Er klettert herunter, wie vorher hinauf.

Während Mumu die Nüsse zum Trinken aufhackt, versuche ich in

seiner Technik die Palme zu besteigen. Weil um 20 kg zu schwer,

scheitert mein Vorhaben.

Kokosnussernte: http://www.myvideo.at/watch/6625522 Kokosnussernte: http://www.myvideo.at/watch/6625522

Es tagt auf Balenbouche

So wie abends mit Einbruch der

Dämmerung es langsam immer lauter wird von Insekten und anderem

Getier auf den Bäumen, so wird es morgens stiller und stiller. Die

Frösche gehen wohl bald nach Mitternacht schlafen, denn beim

ersten Wasserlassen höre ich sie nicht mehr. Auch der Klack-Klack

ist in der Morgendämmerung nicht mehr zu hören. Was langsam

ausklingt, wenn es schon fast heller Tag ist, sind die

Schellenglöckchen.

Nun höre ich wieder das Meer deutlich

rauschen. Die Steilküste ist etwa 20 Meter hoch. Das hält den

Schall ab. Doch es gibt einen kleinen Bach. Zur Regenzeit ist er

wohl ein Fluss. Der hat ein tiefes und weites Tal in den Sandstein

und das Konglomerat gegraben – daher der Name „Balenbouche“, auf

deutsch „Walfischmaul“. Durch dieses Maul wird das Rauschen im

ganzen Paradiesgarten hörbar. Es weckt Unruhe in mir.

Einmal bin ich unten gewesen. In der Bucht steht eine kleine

Insel. Ja, eine stehende Insel, denn das Ufer bricht nach allen

Seiten steil ab, ausgewaschen von der Brandung. Die Wellen brechen

gewaltig heran, auch ans Festland. Sie haben im Laufe der Zeit

eine ziemlich steile Sandküste aufgebaut. Die endet dann am Fuße

der senkrechten Konglomerat-Wand. Beim Schwimmen merke ich es

gleich: Es hat hier eine starke Strömung nach west. Ich spute

mich, wieder ans Ufer zu kommen, denn an der nächsten Ecke zieht

das Wasser hinaus in die weite Welt. Dazu fehlt mir im Moment ein

Schiff. Mit dem Meer ist hier nicht zu spaßen. Hier lässt, das

selbst formlose, jede Form annehmende Wasser, was erahnen von

seiner unheimlichen, verformenden Gewalt.

Mehr Meer: http://www.myvideo.at/watch/6625542 Mehr Meer: http://www.myvideo.at/watch/6625542

Diese unheimliche Stimmung kommt in mir auf, wenn ich noch

im Bett dem Rauschen lausche. Ich sollte wohl wieder einmal nach

unten gehen, vor Ort dem Walten der Gewalten Augen und Ohren

öffnen.

Und dann die Rinder – keine zehn Meter von meinem

Haus stehen sie auf der Weide und fangen an zu muhen. Manchmal

schon um sechs Uhr, spätestens aber um sieben. Sehr anhaltend,

klagend und zugleich einfordernd – das ist freilich meine

Interpretation. Ich sehe mich veranlasst, mich mit zwei großen

Eimern in den Mango-Garten zu begeben. Die überreifen,

angeschlagenen und angefressenen für die Kühe, die festen Früchte

für die Küche. Die Kühe freuen sich, aber sie drängeln nicht, wie

Schafe, Ziegen oder Hühner, sie quietschen auch nicht wie Schweine

und sie beißen nicht wie Hunde. Nein, eine Kuh, wenn sie mich mit

dem Eimer kommen sieht und vielleicht auch mein „kuhli-kuhli“

hört, wendet mir erst mal den Kopf zu. Dann beginnt sie Fuß vor

Fuß zu setzen und trottet in aller Ruhe zur Futterstelle. Andere

Tiere folgen. Eine Kuh erkennt nicht, dass für sie weniger bleibt,

wenn auch andere vom gleichen Haufen fressen.

Vor ein paar

Tagen haben Baban und Mumu den Kanal geputzt. Jetzt ist wieder

Wasser in den Teichen beim Mango-Garten. Die Seerosenblüten liegen

an der Oberfläche. Manche ragen ein wenig heraus. Es ist wieder

Leben im Teich. So friedlich auch kann Wasser sein.

Wanderung am Strand

Eine Rundwanderung im Regenwald hatte ich im Sinn,

als ich gestern morgens um halb 10 an der Hauptstraße stehe. Die

Sammel-Taxi seien am Sonntag rar, hatte mich Uta gewarnt.

Mich nimmt bald eines auf. Der Fahrer hat seinen

Enkel neben sich. Der darf das Lenkrad führen, Schlaglöchern

ausweichen, Kurven schneiden – alles lernt der Kleine. Drei

Kilometer vor Vieux Fort heißt er mich aussteigen, der Großvater.

Nein, er will kein Geld. Ich bin offenbar Gast bei einem

Familienausflug gewesen. Nach wenigen Schritten hält ein Auto für

mich zur letzten Etappe nach Vieux Fort, wo die Busse nach Norden

fahren.

Ich bin der erste Fahrgast im Taxi-Bus nach Castries. Es dauert

lange bis ein Zweiter kommt. Ein Kokosnuss-Schlächter hat mich

erspäht und bringt mir eine grüne Frucht, fast geöffnet. Oh ja,

gerne. Ich krame mein Geld aus der Hosentasche. Inzwischen habe

ich mir abgewöhnt, die ganze Geldbörse mitzunehmen mit allen

Scheckkarten, ÖBB-Vorteils-Karte, Mitgliedskarte vom Autoklub usw.

Ich nehme nur das mit, was ich zu verbrauchen gedenke und schiebe

es, wie in ganz Westindien der Brauch, in die Hosentasche. Die

Scheine, spätestens die des Wechselgeldes, ziehe ich da genau so

verknüllt heraus, wie das hier alle tun. Echt cool.

Der Bus-Fahrer beginnt zu schimpfen mit mir. Ich nehme an, er

fürchtet, dass ich die Kokosmilch im Bus trinke, was wie rauchen

und essen verboten ist. Der hat einen schlechten Tag heute, halte

ich für sehr wahrscheinlich, und beschließe, nicht mit ihm zu

fahren.

Ich lenke meine Schritte auf die Straße, die in den

Norden führt. Vielleicht nimmt mich wer mit? Da lockt mich der

nahe Strand. Hier im Süden sind zwei Inseln vorgelagert, die

Marien-Inseln. Sie sind Naturschutzgebiet.

Trotz der Inseln gibt es starke Wellen am Sandstrand. Ich

ziehe die Schuhe aus. Das mag ich, dieses Anrollen und Auslaufen

der Wellen am flachen Sandstrand! Und dann so halb im Wasser, halb

im Trockenen dahin waten. Ich komme zu einem Sporn, wo der Strand

im spitzen Winkel nach Norden wendet. Hier laufen Wellen aus zwei

Richtungen aufeinander – ein interessanter Ort.

Ich begegne einem weißen Mann. Weiße sind hier seltener als

Schwarze im Straßenbild von Linz. Man nickt einander zu, oder

spricht sich an. Woher, wohin? Der Andere ist aus Florida und ich

bin Österreicher. Wir wünschen einander „enjoy the rest of the

Sunday“.

Diese Absperrung hatte ich nicht zu deuten gewusst.

Und so gerate ich ins Gelände einer

All-inklusive-Nobelherberge.

Mit einem Kleinbus komme ich nach Micoud. Hier sind alle

Menschen wieder freundlich zu mir.

Ich schlendere durch das Städtchen, kauf mir was zum Essen

und zum Trinken. Ein richtiges Gasthaus gibt es hier nicht. Das

übliche gegrillte Hühnerhaxl ist mein Lunch.

Weiter komme

ich heute nicht mehr. Der Regenwald muss warten.

Ob ich wirklich weiß bin, wollen sie wissen.

Ein Kleinbus fährt vor in Balenbouche. Dem Beifahrersitz entsteigt

eine gut proportionierte schwarze Mami. Aus den hinteren Sitzen

purzeln Kinder jeglichen Alters. Die Frau holt Mango-Früchte ab

für den Verkauf am Markt. Nicht jene Mango, die ich morgens vom

Boden auflese – die sind alle schon so reif, dass sie vorwiegend

versaftet, oder sehr bald verzehrt werden. Für den Verkauf eignen

sich nur die gepflückten Früchte.

Die im Auto verbliebenen

Kinder rufen und winken mir fröhlich zu, als sie mich sehen. Ich

geh ahnungslos nahe an den Bus heran – da begrapschen die Kleinen

meinen bloßen Oberkörper und haben ihren Jubel damit. Ich lasse

sie gewähren. Sie haben ein kindliches Vergnügen, sich mit den

eigenen Händen zu überzeugen, wie da wirklich nichts Weißes

abgeribbelt werden kann.

In Canaries und meine fluchtartige Abreise von dort

Meinen kleinen Rucksack am Rücken, Fotoapparat schussbereit in

der Tasche, so sieht man mich durch Canaries ziehen. Menschen

sitzen vor ihren schmucken Häusern, andere vor in die Jahre

gekommene Holz- und Wellblechverschläge. Da geht kein Fremder

durch, ohne gesehen zu werden!

Aus zehn Meter Entfernung ruft mir ein junger Mann zu, woher ich

komme. Ich erzähle ihm von mir. Was er da mache, frage ich ihn.

Aha, eine Art Tagesheimstätte für Rastafari-Kinder ist das hier.

Ich ziehe weiter zum Fischerhafen. Da ist eine Anlage mit vielen

Fischerzeug-Hütten im fertig werden. Es hat schon Leben hier.

Männer spielen lautstark Domino. Junge Burschen lungern herum.

Einer liegt in einer Scheibtruchen (hochdeutsch Schiebkarre). Ich

finde das fotogen und lass mir das fotografieren erlauben. Dann

ein Foto von mir mit Scheibtruhe und dem Burschen drin.

Das schafft Kontakt – die Burschen gehen mich um ein Getränk an.

Eigentlich nicht jene Ebene, die ich schätze. Ich gebe dem einen

10 EC-Schein, zu einem Getränk für jeden von uns. Er verschwindet

– und kommt nicht wieder. Über den Tisch gezogen, erkenne ich.

Doch man darf das nicht so eng sehen. „Lateralschaden“, wie die

Amerikaner sagen, wenn es Tote gibt bei einer ihrer militärischen

Friedensaktionen. Sowas geht halt manchmal schief.

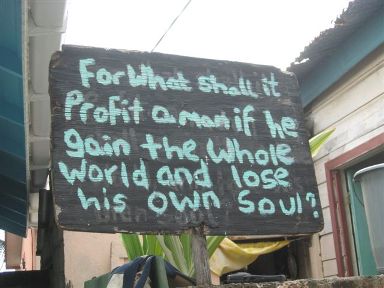

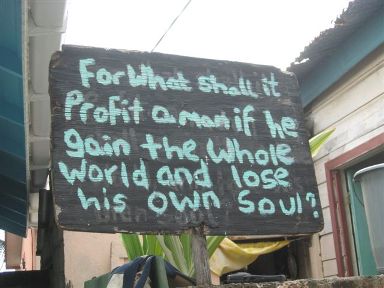

Vor einem Haus lässt mich ein Schild nachdenklich werden:

For what shall it profit a man if he gain the whole world and lose

his own soul?

Wofür soll das gut sein sein, wenn ein

Mann die ganze Welt gewinnt und seine eigene Seele

verliert?

Eine Frau tritt aus dem Haus – ob mir der Spruch gefällt, fragt

sie. Ich muss gestehen – ja.

Dann komme ich zu einer Gruppe jüngerer Frauen. Die sagen mir

gleich von vornherein, fotografieren nur gegen Geld. „You have

money“, sagen sie mir auf den Kopf zu. „I’m not a rich man“,

verwehre ich mich. Wenn ich ein reicher Mann wäre, würde ich nicht

nach Canaries kommen, schon gar nicht im Sammeltaxi und mit

Rucksack, allenfalls mit einer Reisegruppe aus dem

All-Inclusiv-Hotel oder Golf spielen. Die Frauen sind gnadenlos.

Sie deuten auf die richtige Stelle meiner Hose und bestehen

darauf: „You have money“. „Was ich habe, dafür habe ich viel

gearbeitet“, versuche ich mich als Streetworker. „Und außerdem

habe ich es vom Behalten und nicht vom Hergeben“, denke ich mir im

Stillen, „und selbst wenn ich all mein Hab und Gut im Dorf

verteilte, es würde euch wenig helfen und ich wär dann so arm wie

ihr“, sinniere ich leise weiter. „For my Baby“, meint eine andere.

„Wo ist der Vater – der hat dafür zu sorgen!“ versuche ich es mit

der Moral. Sie weiß sofort die richtige Antwort: „The father is

died“. Es ist alles vergebens. Die Fronten haben sich verhärtet.

Ich gehe.

Die Baby-Mutter folgt mir. Das Baby hat sie jemand anderem

überlassen (vielleicht der wirklichen Mutter?). Und wenn sie

wirklich recht arm ist, und der Vater wirklich tot ist? Die Lage

hat sich entspannt – gebe ihr einen 20-EC-Schein. Sie bietet sich

an, mir das Dorf zu zeigen. Schon sind wir bei einem kleinen

Häuschen, wo auf ihr Klopfen eine alte Frau heraustritt. „Meine

Mutter“, erklärt sie mir. Ich dürfe eintreten, sagt die

Baby-Mutter. Das wird mir zu eng. Ich blicke auf die Uhr und

täusche größte Eile vor: „My bus!“ heuchle ich überrascht, „bye!“

An der Stelle, wo ich den Bus erwarte, entdeckt mich eine

ziemlich heruntergekommene Frau. Sie schiebt sich hautnah heran

und erzählt mir was von ihrer Wohnung. Sie scheint mir unter

Drogen zu sein. Die Arme ist alles andere als von irdischer

Schönheit beschenkt. Ein einziger Zahn noch schmückt ihren Mund.

Sie bettelt nicht bloß, sie meint wohl, sie habe noch was

anzubieten von ihrem Körper, das wovon sie möglicherweise immer

wieder erfahren hat, dass es das einzige ist, um zu Zuwendung

jeglicher Art zu kommen. Ich versuche ein wenig, sie in mein Herz

zu nehmen und lehne freundlich aber bestimmt ab.

Der Bus kommt. Das war Canaries.

Die letzten Tage auf Balenbouche

Am 20. Juni – wenn ich nicht mehr da bin – wird ein Paar

aus Frankeich/Martinique hier groß Hochzeit halten. Es werden 400

Gäste erwartet. Es gibt große Ereignisse, die werfen ihre Schatten

voraus. In diesem Fall werfen Scheinwerfer ihr Licht voraus.

Ein Bagger hat kleine Gräben gezogen für elektrische Leitungen zu

den Scheinwerfern, die einige Dutzend an der Zahl aufgestellt

werden sollen. Ich erlebe noch die Beleuchtungsprobe. Ist der

ganze Park schon am helllichten Tag zauberhaft, so zeigen Bäume,

Sträucher und Bambusstangen im Spiel von Licht und Schatten ein so

unwirkliches Bild, wenn ich mich dem hingebe, lässt es sonst nicht

gekannte Gefühle aufkommen. Das macht dann jene verklärte

Stimmung, die von dem Vorbereitungs-Komitee aus Martinique

offensichtlich gewünscht wird.

Ich muss der Arbeit nicht

mehr so nachlaufen wie zu Beginn. Inzwischen läuft sie mir nach.

Die Gräben wollen wieder zugeschüttet werden. Da kommen dann

Rasenziegel drauf. Zum Teil muss ich sie selber ausgraben und

herbeischaffen. Später bringt mir der Mumu die Rasenziegel. Es

gibt auf Balenbouche keine Scheibtruchen (Schiebkarren), sondern

nur diese Tücher. Da wird draufgelegt, was bewegt werden soll und

dann heißt es ziehen:

Das Installieren der Scheinwerfer und das Verdrahten

und Anschließen ans vorhandene Netz ist Chefsache. Hier die Uta

bei der Arbeit:

Ich qualifiziere mich als Plattenleger. Nachdem sie mein

Werk gesehen hat kommt Uta ins Schwärmen über die hier wieder

einmal sichtbar gewordene europäische Sorgfalt bei solchen

Arbeiten,. Ich hab es freilich leichter, als jeder bezahlte

Arbeiter, denn ich kann mir so viel Zeit lassen, bis es so gut

gelungen ist, dass ich zufrieden bin damit:

Es wird ein letztes mal gemäht, Laub gerecht und herab

gefallenes Astwerk verräumt. Die Anitanja beginnt Blumenschmuck zu

arrangieren. Ein Esel trifft ein. Auf ihm soll die Braut von ihrem

Vater herein geführt werden. Die drei üben schon. Der Esel verhält

sich sehr kooperativ. Über die Symbolik zu lachen fällt mir ein

wenig schwer. Soll das zeigen, dass die Frau nun einen Esel

gefunden hat, auf dem sie künftig das Leben reitet? Und das Bild

der Jungfrau Maria wie sie nach Ägypten reist – assoziiert nicht

gerade die Aussicht auf eine sinnliche Ehe.

Während in

Balenbouche schon das Partyzelt aufgestellt wird...

...bringen Verena und ihr Freund George mich nach

Soufriere. Mit dem Sammeltaxi über die berge nach Castries und

weiter zum Flughafen. Wir machen noch Halt beim Kokosnussmann.

Ein letzter Schluck aus der Kokosnuss.

Ich fliege

über Barbados nach Canouan, einer Insel der Grenadinen, zu St.

Vincent gehörend. Hier wird mich Georg auf seiner Segelyacht

aufnehmen und mit mir und seiner Familie durch die Grenadinen nach

Trinidad segeln.

zur Fotogalerie

zur Startseite

|